3日目、台湾視察旅行の最終日です。

昨日の豪雨は止み、少し青空が見えました。台湾に来たのは初めてでしたが、建築物はどれも大胆で圧倒されるものばかりでした。また、料理もおいしくとても楽しめました。

それでは、3日目の建築物をご紹介します。

■台湾大学社会科学部棟

■台湾大学社会科学部棟

台湾大学社会科学部棟の図書館は、伊東豊雄さんの設計です。スラブの隙間から柔らかに落ちる光が、まるで森にいるような感覚でした。フランクロイドライト設計のジョンソン・ワックスビルに似た印象です。構造は、鉄筋コンクリート造です。スラブ同士が接している部分に梁が来ていると思われます。スラブの断面は、かなりの厚さがありました。

弧を描く本棚は視線が抜けず、つい誘われるような感覚になりました。入口近くの本棚は低くなっており、空間がより開放的に感じました。エアコンは白色の筒型になっており、柱と同化したデザインになっていました。建築物に合わせ設備もデザインされており、全体的に一体感がありました。

|

|

■台北松山空港

オレンジの屋根が印象的な空港でした。台北駅のようなコンクリートの重厚感のある建築物でした。走路側は、軍用空港と兼ねていることから撮影はできませんでしたが、台北101が見えました。

台湾では日本の建築家が多く活躍されており、今回の旅行でも伊東豊雄さんの建築物が目立ちました。自分の出身国に縛られず、国外に赴き建築物をつくるという事例が多くなっていると感じます。日本だけではない風土や建築に対する考え方を、吸収していきたいと思いました。

國司

まず最初にこの研修旅行の一番の目的は、歴史的建造物や有名建築家などが設計した素晴らしい建築物を視察し、日々の設計業務や何か行き詰まった時のアイディアに繋げる為の研修です。

では2日目に視察した建築物の紹介をさせていただきます。

■台北国家歌劇院

日本建築家 伊東豊雄氏の設計。

台湾には伊東豊雄氏の設計した最新の現代建築が数多く感じられました。

盃の形をしたコンクリートとガラスの壁面が交互に現れるインパクトある外観は『新しい世界9大ランドマーク』のひとつとして称えられています。あまりにも大胆なデザインと過去に例のない施工法のため『世界で最も建築がむずかしい建物』と言われ、何度も工期が延期されたといういわくがあります。建築物の前には大きな噴水や芝生があり、人々の憩いの場となっています。

|

|

■宮原眼科

中国の最高国家行政機関国務院の任命で開業した、日本人医師宮原武熊の眼科。

現在はスイーツやお土産を販売するショップとレストランとして使用されています。1999年の大地震や2008年の台風で大きな損傷を受けた建築物。そのためレンガや木材のフレームといった元の素材を鉄骨で補強し、耐震性を上げているとのことです。

|

|

■台北駅地区再開発計画

地下3階のプラットフォームから地上10m近くまでの巨大なボイドスペースを設けており、自然光が射し込む空間を緩やかに上り、周辺の台北市街が徐々に見えてくるドラマチックな空間体験を可能にしています。さらに地下空間の閉塞感を緩和するために、『雲』をイメージした柔らかく光る天井のデザインなどで、大空間を明るいものにしています。

■富富話合

台北市内の繁華街にある高級集合住宅街です。

建築物の特徴は、住居ごとに設けられた屋根付きのバルコニー。

台湾は夏の日差しがきついため、テラスにはそれを和らげる屋根が付けられました。

あいにくの雨で見えにくいですが、写真左側の建築物が富富話合です。

■台北101展望台

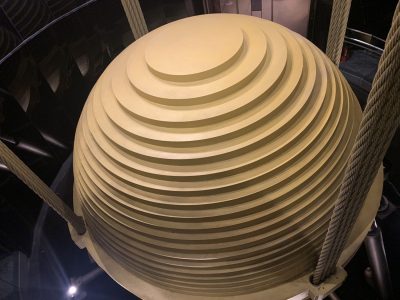

「台北101」は台北市信義区にある高さ約508m、地上101階の超高層ビルです。

2004年に完成したときは『世界で一番高い建物』の記録を更新し世界中で話題になりました。

写真の球体は風などによる揺れを抑える目的で設置された『チューンドマスダンパー(TMD)』と呼ばれるものです。振動に応じて揺れることで風の影響を最大40%軽減できるとのこと。

|

|

今回の研修旅行は本当に沢山の建築物に触れる事ができて楽しかったです。

この経験を活かして設計や建築物で人々に感動を与えられる様にこれからもより一層精進していこうと思いました。

鈴木

台湾に2泊3日の視察旅行に行きました。

私が入社してから初めての社員旅行で、もともと会社ではスペインやシンガポールなどさまざまな場所に行っていたそうですが、コロナもあり何年も行けていなかったそうです。

初日は台北松山空港に到着しバスで移動。周囲を見ると古い建築物も多くあり、レンガ造や洋風、モダン的なものが混在しており、歴史の流れを感じました。

■台北表演芸術センター

■台北表演芸術センター

一面波打ったガラスとなっており、その建築物に台形と球体の劇場がくっついた奇抜なデザインでした。周りと一変してとてもモダンでユニークな見た目になっていました。芸術文化の中心地として、台北の大きなランドマークの一つとなっていました。

■陶朱隠園

台北101を施工した日本の熊谷組が造られていて、建築物を近くで見ると怖いほどねじれていました。構造自体は、中央のコア部分から両側に長い住戸部分が各階ちょっとずつ回転しています。免振構造が使われており、震度7の地震が来ても崩壊しないようになっているそうです。

初日の夕食で訪れたのが九份老街です。

ジブリの千と千尋の舞台にもなっている観光地で急斜面にレトロチックな建築物が並んでいました。

|

|

構造設計者として台湾を見ると、日本と同じで古い建築物は耐震性に不安が残るものが多かったです。

1999年の大きな地震から耐震基準もでき新築の建築物は安全ですが、老朽化した建築物を地震からどのように守るのかが、台湾でも日本でも課題に残っているのかなと思いました。

小澤

基礎の打設後を見に行きました。

事務所から近いこともあり、地盤改良・配筋・打設と工程ごとに現場で見てきました。

実際の配筋を見ると鉄筋間隔が思ったより余裕がなく、フーチングの部分は、梁の鉄筋と柱脚の鉄筋で隙間なく配筋されていました。設計図では鉄筋の納まりまで考慮していなかったので、心がけて設計していきたいと思いました。

基礎梁のスパンが大きいため、間に基礎で支点をつくりスパンをわけていました。本来なら、15mも飛ばすと配筋が多く太くなってしまいますが、間に入れることで鉄筋量を抑えているようです。構造的にも経済的にも考えられた設計になっています。

このあとに鉄骨の建方があるので、建物の骨組みができ建物の形がわかってきます。

小澤

本日は、鉄骨工事 本締め現場監理を行いました。

写真はトルシア形高力ボルトの一次締行っているいる作業風景です。一次締めは一次締め専用の工具を使用し、高力ボルトを1本1本確実に締付を行っていきます。

マーキングが完了した後はいよいよ本締めです。本締めは一次締めとは異なる本締め用の機械を使って行います。

マーキングのずれによりボルトがしっかりと締め付けられたことが確認できます。もしラインが揃ったままだった場合は共回りといって、ボルト自体が回ってしまい締付がされていないことになります。

また、トルシア形の特徴でもある規定の締付まで締め付けると、ピンテールが破断しているのも一緒に確認します。破断している⇒しっかりと締め付けられいることなので、分かりやすくて良いと感じました。

ボルトの本数もしっかりと計算されて必要本数を使用しているわけですから、もし1本閉ってない箇所があったりしたらと思うとぞっとします。品質の良い建物を残す為にも、ボルト1本1本責任もって確認することの重要さを知ることが出来ました。

鈴木

実施設計の完了検査が終わりました。

この物件は、構造計算書の手順を外部の構造設計事務所の方々に教えてもらいながら、初めて構造計算を行った物件です。

この物件には設計要領があり手順通り行えばよいのですが、私にとって初めてのことばかりで、構造計算書一式を作成するまでに時間がかかりました。

多くの方々に教えてもらい、確認申請・完了検査を通ることが出来ました。

関わっていただいた方々、誠にありがとうございました。

小澤